【大家】隐元:改变日本宗教与文化的福建和尚

[摘要]隐元一行也把许多食品和日用品带到了日本,现在日本以隐元命名的食品和日用品,除了“隐元豆”之外,还有隐元帽子、隐元头巾、隐元笠等等,隐元也是日本中国式素餐(普茶料理)的始祖。

作者:张石,腾讯·大家专栏作者,资深媒体人,著有《川端康成与东方古典》、《寒山与日本文化》、《东京伤逝》等。

豆角,是日本人非常喜欢吃的一种蔬菜,在日语中,人们把豆角称为“隐元豆”,简称“隐元”。问日本人豆角为什么叫“隐元”,许多日本人也不知道。后来查了一下资料,才恍然大悟,原来“隐元豆”的名字,来源于中国福建一位禅宗大师的名字。

隐元全名为隐元隆琦,是中国明清时代高僧,清顺治年间东渡日本,不仅给日本带去了中国禅宗的一个流派——黄檗禅,而且隐元及其弟子所带去的中国文化和诸般技艺,给了当时锁国的日本一个十分鲜活的刺激,使日本人对中国文化的兴趣再次勃兴,史学界把隐元赴日以后的17世纪的日本称为“日本华文化最高潮时期”及“中日文化交流史上的第二次高潮”。

隐元与观音,陈贤绘。

【东渡日本】

隐元虽然他是中国人,但是他的主要宗教活动在日本展开,在日本宗教史、文化史产生了巨大的影响,离开了隐元,日本三大禅宗派别之一——黄檗宗将无从谈起,日本河出书房出版的《日本名僧一百人》一书,把他算做日本名僧。

隐元全名为隐元隆琦,生于明朝末期的万历二十年(1592),10岁时,因为父亲出远门一去不归,被迫辍学,为了帮助家里的生活,他小小年纪就开始下田劳动,度过了贫穷而艰辛的少年时代。

在他20岁的时候,家里人张罗着要给他办婚事,但是隐元要求不办婚事,而让他拿着办婚事的钱去寻找父亲,然后就开始了漫长的旅行。

在23岁时,他来到当时的佛教三大胜地之一--普陀山,在普陀山浓厚的佛教氛围的感召之下,他决定了断俗缘出家,29岁时终于在福建黄檗山万福寺出家。35岁时,他在嘉兴的金粟山广慧寺坐禅7日后开悟,1637(崇贞十年)重回万福寺任住持。清顺治九年(1652),日本长崎华僧所建的兴福寺住持逸然及唐三寺诸护法,数度联名邀隐元东渡弘法。隐元遂于顺治十一年(1654)五月率领徒众20人离黄蘖南行,7月5日安抵日本长崎。

【改变日本的宗教与文化】

到日后,隐元得到后水尾天皇及德川幕府德川家纲将军的优遇,在京都宇治赐地建寺。新寺建成后,隐元不忘故山,仍命名为黄檗山万福寺,并创立一新宗派,他出版《弘戒法仪》、《黄檗清规》等著作,道风大盛,皈依者不论道俗,接踵而至,打破了日本禅宗停滞的局面,被誉为日本禅宗中兴之祖。

隐元所带到日本的黄檗流念佛禅,起源于中国临济宗,其名来自唐代禅僧黄檗希运(?—850)。在日本僧人来看,黄檗宗从外部看像净土宗,而从实质看又像禅宗,据说直接听过隐元说法的日本人就达一万多人,他们的到来,为日本佛教界吹进了一股清新的气息。隐元开过三回“三坛戒会”,为两千多人受戒。

隐元的法孙铁眼道光以隐元带来的明版《大藏经》为蓝本,刻写《铁眼版(黄檗版)一切经》并印刷、刊行,不仅使日本的佛教研究得到了飞跃的发展,而且也使出版技术突飞猛进。

初传日本时,黄檗宗被称为“临济宗黄檗派”,1897年(明治九年)作为日本禅宗一宗独立。与日本原有的临济、曹洞并立,正式成为日本禅宗三派之一。后来,日本黄檗宗僧侣称福建的祖寺为“古黄檗”,称京都的新寺为“新黄檗”。日本黄檗山的建筑规模、丛林制度和宗教仪式等,完全仿照福清黄檗山的形式,至今仍然保存400多年前隐元时代的样子。

日本宽文四年(1664)9月4日,东渡10年、住持“新黄檗”三年后,73岁高龄的隐元禅师将黄檗法席托付给福建渡来日本的弟子木庵,退居松隐堂。此后,隐元除了继续接待络绎不绝的来访者外,还应诸山大德、香林信士之请,周游参拜了京都各大寺院和南都奈良各大寺、名胜,撰写并开版刊印了《松隐集》、《松隐二集》、《松堂新集》、《松堂续集》、《拟寒山百咏》、《耆年随录》、《松隐老人随录》等诗偈集。隐元一生著述甚多,共约40余种。渡日后的主要著作被编辑为《普照国师广集》30卷、《示众语录》20卷,《黄檗清规》一卷等,还有不少诗文之作,现已编成《隐元全集》12册在日本出版。

延宝元年(1673年),水尾天皇赐予隐元“大光普照国师”尊号,隐元在得到尊号三天后圆寂。

而在他圆寂后50年、100年、150年的时候,日本天皇都授予了他新的国师法号。享保7年(1722),灵原天皇授予他“法慈广鉴国师”的法号;明和9年(1772),后桃园天皇授予他“径山首出国师”的法号;文政5年(1822),仁孝天皇授予他“觉性圆明国师”的法号,此外,大正6年(1917),大正天皇授予他“真空大师”的法号;昭和47年(1972),昭和天皇授予他“华光大师”的法号。

隐元的黄檗宗在日本生根开花,如果每一个住持算一代的话,至今已经流传了61代,到21代为止,还多是从本山派来的中国人做住持,日本住持只有5名,而从第22代住持(1786—1790)格宗净超开始,就再没有中国人做住持了。至宝永三年(1708),日本黄檗派寺院就已发展到1010个;到庆应三年(1867),日本“黄檗宗”衍为八派,嗣法者达4648人,至今日本崇奉“黄檗宗”的僧俗已达数百万人。

而隐元带到日本的,不只是宗教,而且有当时中国先进的美术、医术、建筑、音乐、史学、文学、印刷、食品等等,对当时整个江户文化都产生了深刻的影响。隐元及其不少弟子都是书法大家。隐元与其弟子木庵性瑫、即非如一三人的书法以大字草书为特色,笔力雄浑,被称为“黄檗三笔”,创立了日本书道黄檗流派。隐元弟子独立性易工书法,善篆隶,在日本传授书法和篆刻。日本近世“唐样书法(中国风格书法)”第一人北岛雪山师从非如一三、独立性易,得赵孟頫、文征明真髓及黄檗书法妙义,创日本江户时代重要书法流派“雪山流”书法,代代相传,流传至今。

黄檗宗中有许多画家,其中逸然性融(1601—1668)就是其中杰出的一位。逸然性融出生于中国浙江省杭州府,1641年作为贸易商来日,后出家,成为长崎兴福寺住持,曾力邀福建隐元来日。逸然对西洋人物肖像画十分感兴趣,他曾托隐元从中国为他带来了中国杰出的肖像画家曾鲸高徒张琦的人物画。曾鲸(1568—1650)字波臣,其生活的时代正值意大利传教士、著名画家利玛窦东来南京传教。利玛窦曾三次来南京,住正阳门山营中,与波臣切磋人物画艺技,交谊甚厚。利玛窦能画圣母玛利亚像,而波臣当时已擅长国画,没有去模仿,但也吸收了利玛窦的肖像画法。他的高徒张琦有一幅《费隐通容像》由隐元隆琦带到日本,该画像侧重写真,脸部有明暗阴影,具有立体传神之妙,颇得西洋写实技法之意境,而这种具有写实要素的“波臣画派”的肖像画风格,从17世纪中期到18世纪末叶,在日本51个地区的1100个黄檗宗寺庙流行,也渗透到整个日本画坛,对在锁国的日本传播海外文化起到了重大作用,并与黄檗书法一起形成“黄檗美术”,流传至今。

隐元一行也把许多食品和日用品带到了日本,现在日本以隐元命名的食品和日用品,除了“隐元豆”之外,还有隐元帽子、隐元头巾、隐元笠、隐元坐垫、隐元茶、隐元豆腐等等,隐元也是日本中国式素餐(普茶料理)的始祖。

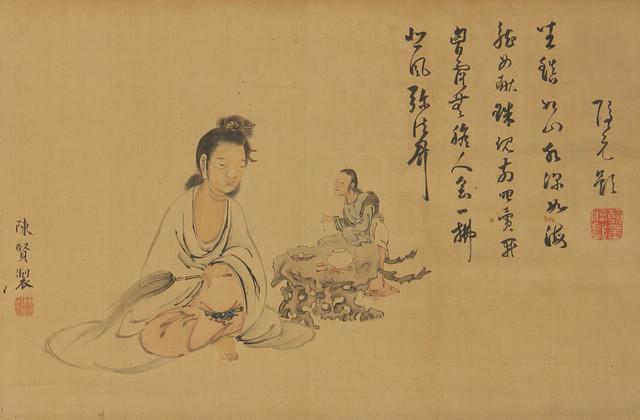

隐元像。

【隐元与日本文学】

隐元在文学上的一个重要贡献就是在日本推广中国禅僧寒山的诗,他是日本江户时代推广和普及寒山诗的重镇,而寒山诗对日本江户时代的谣曲、俳句、连歌以及芭蕉、良宽等诗人及近、现代文学中的重要作家坪内逍遙、森鸥外、夏日漱石、芥川龙之介、冈本可能子、安西冬卫、井伏鳟二等都产生了深刻的影响。

隐元非常崇拜寒山,称寒山诗“直接痛快,固知此老游戏三昧,非凡小愚蒙能所蠡测也”。他在积极推广寒山诗的同时,他写有《隐元和尚拟寒山百咏》和《又拟寒山一百首》等诗作。他在《隐元和尚拟寒山百咏》自序中写道:

“我家住福建福清,是东林林家之子,小时候以耕作与打柴为生,以供养母亲。后来母亲去世,我便出家入黄檗宗,为了是了却生死大事,并报父母养育之恩。”

“开始时不知道子史为何物,更何况谈什么写诗了。现在我已年过七旬,在日本生活,已经住持三家寺庙,现已隐退松隐堂中,与两三个弟子以悠游为乐。但是有时不服老,还要读典说偈,或应信佛之人的请求,将平时说法之辞积累成书,好善的信者希望此类书能广泛流通,我不逆人意,有时就会拿去印刻,而有佛徒吟之就慕腥逐臭,说我会作诗。其实我不会作诗,但是有人说:本来会作诗却说不会那才是真的会作诗。但是我真的不会作诗,岂敢说能?只不过是实话实说而已。”

“正如褒与贬,乃是见仁见智之事,我能说什么呢?三月中旬,偶过侍者住处,见桌子上有寒山诗,展阅数章,觉得其语句直接痛快,因此知道此老游戏于禅定三昧,并非凡庸愚蒙小辈能窥其真谛。侍者说:和尚去年夏天作松隐吟五十首,畅舒襟怀,今再拟寒山诗百首,以广传益壮之风,不是很好吗?我说:诗很难作,难道是那么容易吟咏的吗?而拟诗更难于言诗吟咏之功。或有一句半句不合其意,未免使寒山被嘲笑,说他亵渎丛林清泉之退隐之地,这样就没有什么好处了。因此我没敢马上拟诗,但是又怕辜负人家的请求,于是自拟其拙,自现其丑,希望能安慰侍者之诚。时有纸笔在旁,似在频频点头,以助老夫兴。遂搜肠刮肚,疏通思源文脉,诗句津津然涌出,不到二十天就完成了。虽无妙句可观,也可一时凑趣。其中也有不少地方出丑外扬,涂污寒山。在高泉法孙(1)远来探望之时,侍者见已成集,就希望拿去刊行。如此大肆宣扬,重增老夫之丑,但也不妨将面皮增厚三寸,与寒山子把手峰头,呵呵大笑,也不知道我是寒山,还是寒山是我?呵呵大笑而已。假如丰干(2)之辈陡然出来饶舌一下,看破此诗集,则我与寒山觑面徘徊,无处可逃。”(3)

《隐元和尚拟寒山百咏》前有隐元自序,开篇前写有“侍者道澄录”的字样,然后是隐元的一百首拟寒山诗,间有日文句逗,疑是道澄所为。隐元的拟寒山诗,不失寒山的飘逸、清冽与深邃,同时也以寒山说黄檗,有夺胎换骨之功。如下面的一首:

寒山彻骨寒,黄檗连根苦。

寒尽自回春, 苦中凉肺腑。

先贤开后学,后尽继前武。

今昔一同风,利生非小补。(4)

此诗不拘平仄,自由奔放,口语入诗,通俗易懂之处颇得寒山神韵,同时又形象地“点铁成金”,用“寒山彻骨寒,黄檗连根苦。寒尽自回春,苦中凉肺腑”四句将寒山的禅风禅骨和黄檗修行苦中炼醍醐,迷中有顿悟的神髓巧妙地连在一起。

隐元带到日本黄檗宗本身也具有文学艺术的色彩,黄檗宗以“梵呗”的方式诵经,四字一节,朗朗上口,并以钟鼓伴奏,击拍中节,如诗似歌。

有许多著名的文学家和黄檗宗都有很深的渊源,在东京都三鹰市灵泉山的禅林寺,有著名作家森鸥外和太宰治的墓,川端康成家的宗教也是黄檗宗。

川端康成在他的作品《十六岁的日记》中写道:

“我们村里有个尼寺,好象是我祖父过去建造的寺庙,寺庙的建筑物和山林田地都在我家的名下,尼姑也入了我家的户籍。这个寺庙属于黄檗宗,以虚空菩萨为本尊。”(5)

如今黄檗宗在中国早已销声觅迹,在中国的《辞海》(上海辞书出版社,1999年版)中,查到“黄檗”时,是作为“落叶乔木”加以解释的,查到“隐元”这个词时,则说他是“明末僧人,日本黄檗宗创始人”,而黄檗宗及黄檗文化,却在日本香火不断,根深叶茂,在隐元诞辰400周年的1992年前后,日本各地纷纷举办“隐元禅师与黄檗宗绘画展”、“隐元禅师诞辰400周年纪念展”等,隐元与黄檗文化,已成为日本文化的重要组成部分,也代代传递着中华文化的灿烂薪火。

注:

(1)高泉法孙:指高泉性潡,崇祯6年(1633年)-康熙31年(元禄8年、1695年),江户时代前期从中国来日的临济宗黄檗派僧人。福建省福州府福清县东阁出身。俗姓林。号高泉,法讳性潡。

(2)丰干:生卒年不详,唐朝天台山国清寺高僧,与寒山、拾得一同被誉为“国清三隐”。

(3)引自《新篡校订 隐元全集》第八卷。开明书院,1979年10月19日刊行。3907—3914页。原文古文,笔者句逗、翻译。

(4)同上,3919页。

(5)川端康成《十六岁的日记》,《川端康成集》(日文版),筑摩书房,1968年,170页。

本文系腾讯《大家》独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。

关注《大家》微信ipress,每日阅读精选文章。