舆情综述:媒体曝合肥新房多被“关系户”控制官方对此不应失语

其实,无论是扶人,还是“勿医闹”,都是普通人应该做的平常事,本不该成为舆论热点。之所以被公众关注,是因为看似平常的事情已成为社会稀缺,其背后折射的社会心态值得深思。

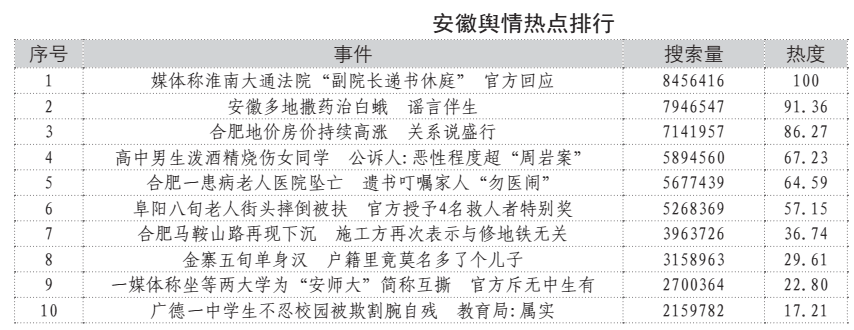

(备注:热度为新闻量、评论量、微博量、微信量与网页搜索量加权综合;监测时间范围为5月10日至5月16日。)

警惕新闻背后的社会情绪

5月4日,阜阳一名八旬老人晕倒街头,一群热心市民上前帮扶。5月11日,阜阳市文明办印发《关于授予倪丽等4位同志“阜阳好人”特别奖的决定》,并举行颁奖仪式。

5月13日,一名身患晚期癌症的老人从安徽医科大学第一附属医院9层楼坠亡。民警在老人身上找到遗书,老人称此举是自己的选择,和医院无关,叮嘱子女不要医闹。家人遵从了老人遗愿。

两起事件经媒体报道后,引发社会强烈反响。称赞者有之,感慨者亦有之。有网友叹息:“明明是件普通事件,怎么就变成了一个热点新闻了?”就像时下的许多正面报道一样,引起的社会情绪却是五味杂陈、极其复杂的。

不要医闹,应扶起摔倒老人,本是公民凭着自己的良知所做的平常事,如今却引起舆论热议。之所以这些事件被当成新闻传播,是社会公众所闻的信息与公众日常对社会的观感出入太大。换言之,医闹已越来越常见,不扶老人也见怪不怪。

往前追溯,商店不卖假货、开发商不造“豆腐渣”工程,干部拒贿等事件,也先后引起舆论场聚焦。

其实,这些“事迹”不过是常态的道德理念而已。存在于民众中的善行,本来属于人性的光辉。如果总是赋予太多的意义,反而容易弱化人们的天性冲动。毕竟,更多的人还是愿意以人性的力量推动自己的善行。一句话,在人们没有意识到自己在做好事,而天天在做好事时,才是道德的成熟。

当今时代,互联网已成为思想文化信息的集散地和社会舆论的放大器。公众情绪力量也呈现出难以遏制的井喷趋势。在关注热点事件时,我们更应该关注到新闻背后的社会心态,以及这些心态得以存在的深层社会基础。显然,事件引起能够强烈反响,折射出眼下社会的道德焦虑,即一面是道德话语过剩,一面是道德行为稀缺。

由于道德价值体系出现紊乱,人们难以找到稳定的价值体系、价值坐标和行为规范,内心的虚无造成行为上的反道德,内心的焦虑需要在现实中找到投射。于是,这些不应该成为新闻的平常事就成为新闻。这反映出社会的心态,以及社会对热点事件的是非判别标准及由此引发的舆情,是值得玩味的。

“社会心态”决定着这个社会能否健康有序地发展,社会成员之间是否可以友好平等地地相处。在平常事成热点新闻的舆论涟漪后,不能不警醒。我们应该从平常事成为热点新闻的社会成因作为出发点,努力改变一些不良的社会环境因素。

网民痛恨“买房难”更恨特权

目前,买房难的现象在合肥已然成为常态。合肥楼市的火爆滋生了一些传言,诸如某新盘未正式面市就已被关系户消化完毕、有的新盘销售人员将客户分为“关系户”与“平民”等。

据媒体报道,有的盘只有1/5左右的房子是拿出来给老百姓买。有业内人士去一个开盘现场,该盘新推房源80%左右是内部消化,被关系户买走。

这显然是一种乱象。过去买房子找关系,是希望多优惠,挑个好户型,而现在是找关系才能买到房。是什么造成这种乱象?是政府严控下的新房备案价与市场价的极度失衡。

据悉合肥市物价局对于已经开盘过的项目有3个月限制涨价的规定,超过3个月,涨幅限制在2%以内,半年在5%以内。以合肥市滨湖新区为例,从一些房产网站数据分析,二手毛坯高层的中位价应在1.4—1.7万之间;而新房备案价,毛坯大多在一万出头,甚至有的楼盘不到一万。这就产生了一个巨大的差价,这个差价就值得用关系的轻重来权衡。

普通百姓没有关系就买不到,而有关系者、关系硬者几乎可以左右房产市场。于是乎,关系又变成了财富,新房与二手房之间的巨大差价沦为权力自肥的饕餮盛宴。在这样一个利益链条上,调控政策成了一纸笑话。

特权造成了社会机会的不公平。综合网友评论,买不到房让诸多网友不满,但网友更不满的是特权。有网友发帖称,从关系户处加价买到住房。“他们找领导打招呼,一倒手就赚几十万。”

党的十八大特别强调,“要着力解决发生在群众身边的腐败问题”。通过关系买房牟利,就属于这类问题。从一定意义上讲,像权钱交易这类具有较大隐秘性的腐败现象,往往只有极少数人看得见摸得着,而通过关系买房牟利这类特权现象,则是发生在群众身边,与人民群众最关心最直接最现实的利益问题息息相关,许多群众都能感受得到,也更易激起民怨民愤,甚至形成某些不稳定的因素。

需要注意的是,舆论明显的倾向性,当然体现了大家对特权的反感,但太过情绪化的舆论,却往往会对真相视而不见。舆论应该做的,不应是简单的抨击、发泄不满,而是敦促相关部门尽快就此事展开调查,是不是“80%新房被内部消化”?

此外,通过网友评论不难发现,一些网友表面“反感”特权,内心却“羡慕”特权,这其中折射出特权思想有了成为集体无意识的现实土壤。

因此,纪检监察部门有必要介入调查,严厉查处公共领域中可能存在的腐败。毕竟特权现象,不仅仅是党风政风问题,更关系社会的公平正义。

监控也需“被监控”

本周,安徽省政府法制办对外公布了新修改的《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》(征求意见稿),向社会公开征集意见。办法草案对哪里可以装公共监控、哪里不可以装进行了明确规定。

从安全方面考量,监控的增加给城市带来了安全感;但也有网民认为,无所不在的监控探头,也给个人隐私带来了极大威胁。

不管是国内国外,安全防范与隐私保护的平衡一直伴随着视频安防监控的安装和使用。一方面,视频监控在保障公共安全、还原事实真相上有不可替代的作用;另一方面,视频监控也因其单方的强制性,侵犯公民隐私,因而又必须严格限制。

为消除市民对视频监控的恐慌情绪,该《征求意见稿》规定,公共安全视频图像信息系统管理使用单位和监看、管理、维护人员不得利用信息系统故意采集国家秘密、商业秘密、个人隐私和侵犯公民、法人或者其他组织合法权益的信息;非法向他人提供通过信息系统获取的国家秘密、商业秘密或者个人隐私;删改、隐匿、毁弃有效存储期内信息资料的原始记录。此外,任何单位和个人不得盗窃、损毁公共安全视频图像信息系统的设施、设备;不得买卖、非法复制、传播公共安全视频图像信息系统的信息资料。

但网友对安防监控可能伤及个人隐私的担忧并非杞人忧天。除非有法律授权、涉及公共安全,个人信息披露权的“开关”应牢牢掌握在被监控者手中。

舆论担心,随着视频安防监控的安装场所日益扩大,公安机关的监管是否会出现疏漏。此外,公安机关自身如何被监管,防止泄露或侵犯隐私?

因此,舆论认为,监控也需“被监控”。这要求立法应更加精细,并应先管好安防监控的管理者,再将管理责任、侵权责任、程序救济、纠纷解决等无缝衔接。只有监管跟上,确保监控不溢出公共安全和公民隐私的边界,才能真正为公众带来实实在在的安全感。